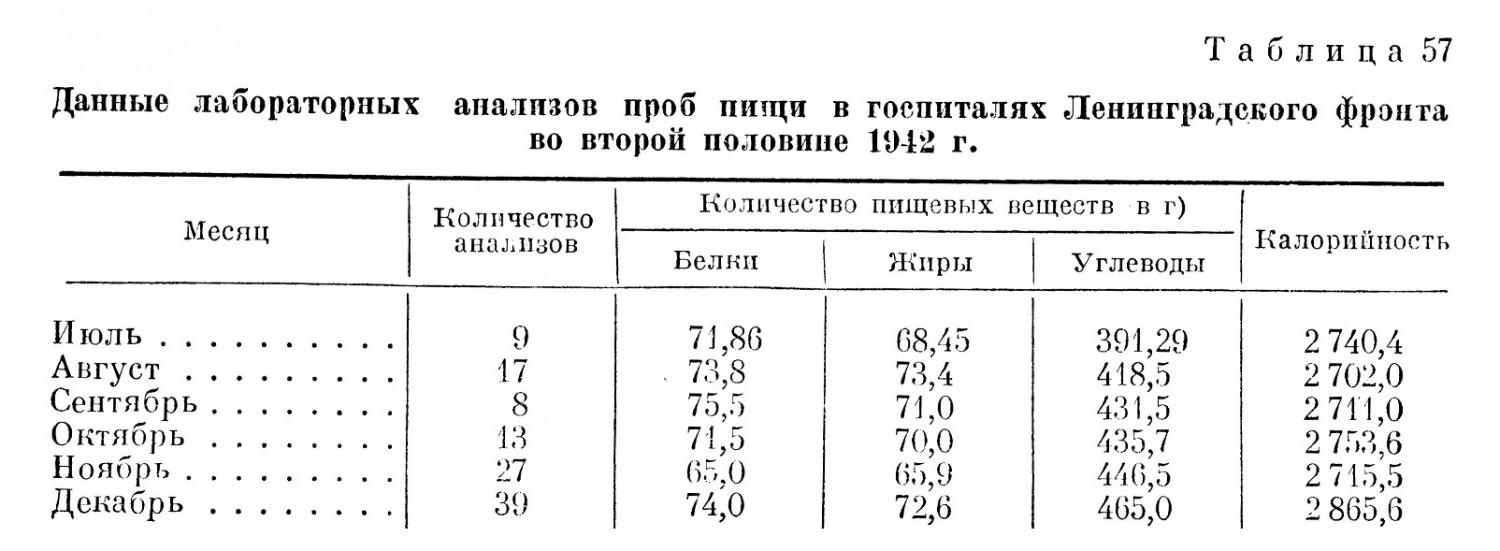

В первые месяцы войны контроль за лечебным питанием возлагался на помощника начальника госпиталя по медицинской части и одного из врачей по совместительству с основной лечебной работой. В дальнейшем опыт лечебной работы показал, что только с применением комплексной терапии, в которой лечебному питанию принадлежит одно из главных мест, можно быстро восстановить здоровье и боеспособность солдат и офицеров. С начала 1942 г. на всех фронтах были введены должности врачей по питанию в каждом госпитале. В это же время была усилена подготовка врачей, диетических сестер и поваров на курсах и специальных сборах. В армейских и фронтовых санитарных управлениях были выделены должности инспекторов по питанию. В результате организационных мероприятий улучшился санитарно-пищевой надзор, повысилась квалификация обслуживающего персонала, улучшилось несение службы дежурным нарядом на кухне, документация и контроль за выдачей пищевых продуктов со складов. Стали производиться пробные варки пищи, были введены лабораторные исследования суточного рациона с подсчетом химического состава пищи, принимались строгие меры в отношении начальников госпиталей, допускавших недочеты в работе пищевых блоков. Инспекторам по питанию было вменено в обязанность при проверке состояния питания в частях контролировать состояние питания и в лечебных учреждениях. Результаты этих мероприятий сказались очень быстро, о чем свидетельствуют данные лабораторных анализов проб пищи в госпиталях (табл. 57). Из табл. 57 следует, что количество белка иногда оказывалось ниже нормы, установленной для пайка. В большинстве случаев это зависело не от погрешностей надзора, а от замены мяса консервами, что понижало содержание белка на 10,0% и одновременно повышало содержание жира. Недополучение белка больными с нарушениями питания компенсировалось выдачей им гематогена или дрожжей, которые не вошли в расчет. Как известно, содержание белка в гематогене достигает 92,0 %; а в 100 г дрожжей содержится от 6 до 11 г белка. С прибавкой этого дополнительного количества белка белковый рацион возрастает до 80 — 90 г в сутки. Количество жиров соответствовало норме, так как замена не уменьшала, а повышала их содержание. Недостаток углеводов объяснялся слабым поступлением в это время картофеля и овощей и заменой их огородной ботвой и дикорастущей зеленью, засчитываемых в счет пайка. В целях повышения чувства сытости, особенно в дни замены мяса консервами, рекомендовалось приготовление из консервированного мяса битков, рулетов. Из картофельных очистков выделывался крахмал, который использовали в супах, соусах и киселях. Из сгущенного молока также готовились кисели и простокваша. Сырые овощи частично использовались для салатов в натуральном виде. Из рыбных отходов и костей варился бульон, делалось желе; костяная мука шла на панировку котлет и добавлялась в фарши. Так экономно и разумно использовались продукты питания в условиях Ленинграда и на Севере, где они ценились очень высоко. В последующие годы питание на Ленинградском фронте продолжало улучшаться и, по данным ежемесячных проверок, за первое полугодие 1943 г. (на основании 160 лабораторных анализов) оказалось, что содержание белка составило 82,4 г, жира — 66,2 г, углеводов — 457 г с калорийностью, равной 3100 калориям в среднем по всем четырем диетам. Среднее количество аскорбиновой кислоты в блюдах равнялось 30,5 мг. Общая санитарная оценка пищевых блоков, по данным инспекций, также улучшилась. Хорошую оценку получило 28,2% госпиталей, вполне удовлетворительную — 34,7 %, удовлетворительную — 37,1 %. На других фронтах Великой Отечественной войны качество питания в госпиталях было еще выше, что видно из данных, приведенных в табл. 58.

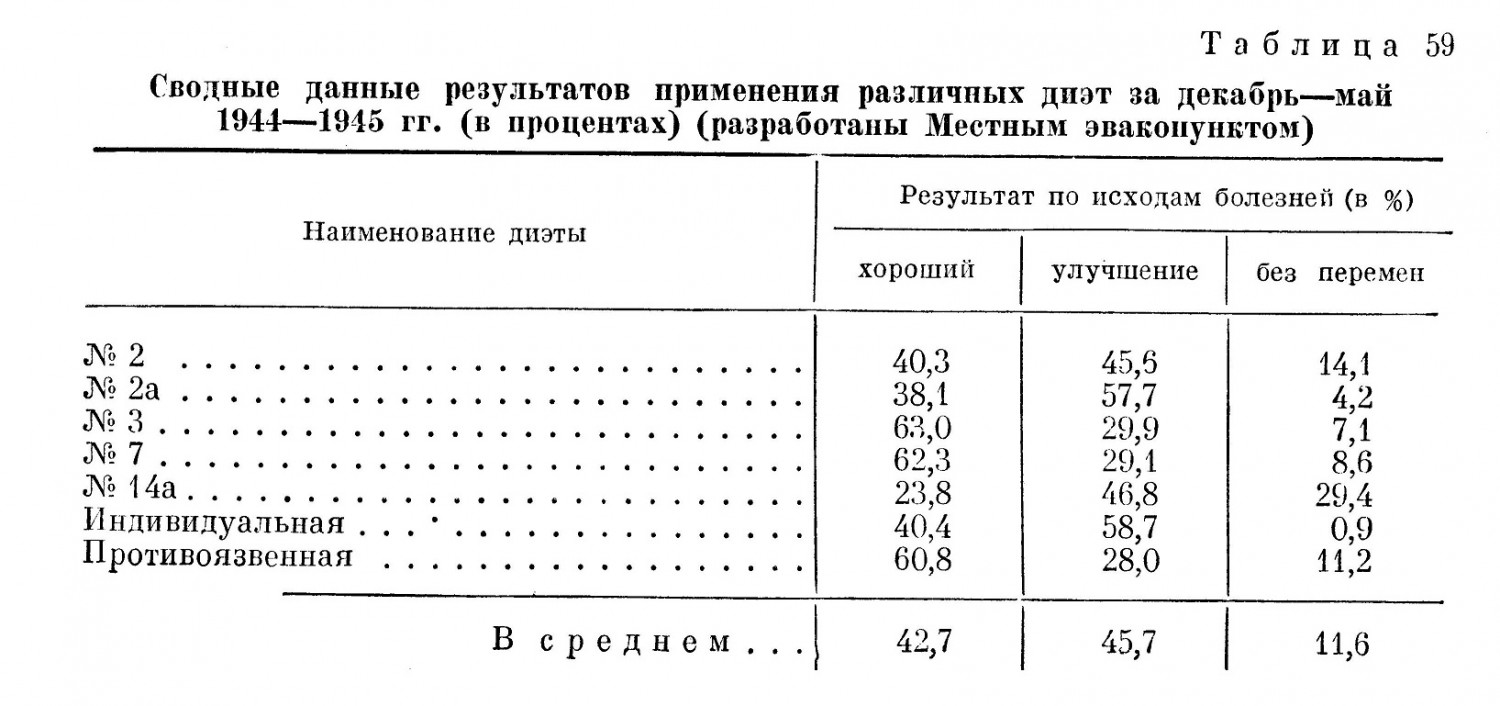

Эти данные подтверждают, что питание в госпиталях на фронтах было удовлетворительным даже в отношении овощей. К этому нужно добавить, что хлеб был хорошего качества, влажность его не превышала 45 — 50 %, пористость — 44 — 46 %, кислотность — 9,5 %. В ПАХ и дивизионных хлебопекарнях изготовлялись питьевые дрожжи; в госпиталях готовились настои хвои, часто выдавались витаминные препараты. Все это значительно повышало ценность лечебного питания. Учет эффективности лечебного питания. Учет эффективности лечебного питания на всех фронтах Великой Отечественной войны был поставлен слабо. Это объяснялось прежде всего трудностью выделения из общего комплекса лечебных мероприятий такого фактора, как питание. Не могли быть выделены и контрольные группы больных и раненых, пользовавшихся только лечебным питанием. Поэтому там, где этот учет имел место, нельзя относить результаты лечения исключительно за счет применения лечебного питания, так как оно всегда применялось комплексно в системе лечения. Об эффективности диетотерапии можно судить только косвенно, прежде всего на основании результатов лечения заболеваний алиментарного характера. В этом отношении огромный материал имелся в распоряжении врачей блокированного Ленинграда, самоотверженно боровшихся за жизнь и здоровье его героических защитников. По исходам лечения алиментарных заболеваний, включая и авитаминозы, можно заключить, что в первый период блокады города, когда госпитальный паек упал на 50,0% и ниже, резко возросла заболеваемость и смертность в госпиталях. С улучшением питания уменьшилось как общее количество больных, так и тяжесть заболеваний (табл. 59). Анализ данных по исходам болезней показал следующее: наихудшие результаты (29,4 % неуспеха), видимо, наблюдались у раненых с плохо заживающими ранами, которые находились на диете № 14а, затем плохие результаты (14,1%) были у больных гастритами, находившимися на диете № 2; самые лучшие результаты отмечались у раненых, находившихся на индивидуальном столе (всего 0,9 % выписанных без перемен). Ряд авторов (М. С. Маршак, Я. Г. Полячек, М. М. Великанова и др.) отмечает хорошие результаты лечения раненых с вяло гранулирующими ранами вследствие применения диеты с преобладанием кислых валентностей. По-видимому, большой процент неуспеха лечения при назначении этой диеты объясняется или очень тяжелым состоянием раненых, или же неправильным применением диеты № 14а. При лечении больных гастритами, находившихся на диете № 2, шаблонное применение в большинстве госпиталей «щадящих диет» без точного разграничения различных форм гастритов в ряде случаев было безрезультатным. Под диагнозом «хронический гастрит» скрываются часто самые различные заболевания, чем и можно объяснить большой процент (14,1) неуспеха диетотерапии. Лучшие показатели эффективности были получены при индивидуальной диете, что вполне понятно. Индивидуальный подход к больному с учетом его вкусов и привычек всегда дает наилучшие результаты. Очевидно, и качество этого питания было наилучшим. Следует все же подчеркнуть, что 88,4 % успешных результатов лечения с применением диетотерапии говорят сами за себя. Мероприятия по профилактике авитаминозов у раненых и больных. Борьба за сохранность витаминов в пище раненых и больных на всех фронтах велась в нескольких направлениях: правильная кулинарная обработка пищевых продуктов, использование зелени, ягод, введение в рацион сырых овощей и зелени как приправы и в качестве самостоятельных блюд, выдача настоев шиповника, витаминных препаратов, рыбьего жира и медикаментов типа камполона, викасола, Каталина и пр. Овощи обрабатывались непосредственно перед закладкой в котел; их опускали в горячую воду или кипящий бульон за 30 — 40 минут до раздачи пищи. Бульоны покрывали сверху слоем жира для предохранения от соприкосновения с кислородом воздуха. Измельчались овощи ножом, смазанным жиром. Пищу раздавали немедленно после ее изготовления. Готовились салаты из лиственной зелени с добавлением к ним уксуса, клюквенного экстракта, помидорного и свекольного сока для лучшей сохранности в них аскорбиновой кислоты и улучшения вкусовых качеств. Количество аскорбиновой кислоты в таком блюде достигало 35— 45 мг. Часто готовились комбинированные гарниры из сырых или квашеных овощей с крупяными и мучными изделиями, что позволяло доводить содержание витамина С в рационе до 100 мг и выше, не прибегая к выдаче витаминных препаратов. Содержание аскорбиновой кислоты в моче и в крови больных как при поступлении, так и при выписке контролировалось лабораторно. Даже на Ленинградском фронте, несмотря на чрезвычайно тяжелое положение с продовольствием в первые месяцы блокады и незнакомство большинства врачей с клиникой и патогенезом нарушений питания, все же удалось в сравнительно короткий срок наладить правильное лечение алиментарных заболеваний. Весьма ценным был также успешный опыт применения заменителей белков (казеин, соя, дрожжи) при лечении больных с этими заболеваниями. Кальцинированный творог, приготовленный из молочных консервов (конденсированного и сухого молока), простокваша, особенно ацидофильная, приготовленная на основе обычной флоры в комбинации с болгарской палочкой, с хорошими результатами применялись при лечении дизентерии, хронических колитов и гастритов с пониженной секрецией желудочного сока. Наконец, целесообразно использовались и такие продукты, которые в обычных условиях считаются отходами: кости мяса шли на приготовление бульона, а после варки бульона перерабатывались в костяную муку. Головы и плавники рыб использовались для ухи; затем после варки их вынимали и перерабатывали в муку, чешуя и плавники шли на приготовление желе; из очистков овощей изготовляли муку, которой пользовались для соусов. Нормы лечебного питания военного времени полностью оправдались в ходе Великой Отечественной войны, способствуя быстрейшему выздоровлению защитников социалистической родины. В период Великой Отечественной войны лечебное питание непрерывно улучшалось. Если в первый год войны лечебное питание ограничивалось введением минимума лечебных диет, то начиная со второго года войны оно твердо вошло в комплекс лечения всех категорий раненых и больных. Заботу о раненых, их быте и питании проявляли командование армии, медицинский, политический и хозяйственный состав. Огромный размах на всех фронтах получила витаминизация пищи с помощью витаминных препаратов, и настоев. Существенное значение имела и продукция подсобных хозяйств. Даже в условиях блокированного Ленинграда и далекого Севера при перебоях с доставкой продовольствия удавалось правильным и целесообразным использованием последнего с широким применением заменителей белков и витаминов повышать ценность госпитальных рационов. Госпитальное питание, принятое в годы Великой Отечественной войны, удовлетворяло основным физиологическим лечебным требованиям и своему назначению. | |

|

| |

| Просмотров: 528 | | |

Необходимо пояснить, что средняя калорийность госпитального пайка в этот период была 3 226 калорий с содержанием 89,4 г белков, 75 г жиров и 527 г углеводов. Средняя норма картофеля на одного человека в сутки составляла 650 — 675 г, а подсобные хозяйства дополнительно поставляли госпиталям зеленый лук, салат, огурцы. Качество хлеба органолептически было признано вполне удовлетворительным. По лабораторным данным, ржаной хлеб имел влажность 51,2 %, пористость 44 %, кислотность 12 %; пшеничный хлеб — влажность 49,1%, пористость 62,0%, кислотность 3,8 %.

Необходимо пояснить, что средняя калорийность госпитального пайка в этот период была 3 226 калорий с содержанием 89,4 г белков, 75 г жиров и 527 г углеводов. Средняя норма картофеля на одного человека в сутки составляла 650 — 675 г, а подсобные хозяйства дополнительно поставляли госпиталям зеленый лук, салат, огурцы. Качество хлеба органолептически было признано вполне удовлетворительным. По лабораторным данным, ржаной хлеб имел влажность 51,2 %, пористость 44 %, кислотность 12 %; пшеничный хлеб — влажность 49,1%, пористость 62,0%, кислотность 3,8 %.